成果展示:数字赋能刑事技术卓越人才培养

作者:周毅锦 时间:2025-04-02 点击数:

成果展示:数字赋能刑事技术卓越人才培养

一、创新背景

面对非接触式犯罪逐年递增的态势,传统刑事科学技术在应对新型犯罪时呈现技术滞后性;智慧新刑技体系要求技术应用从单一物证鉴定向多源数据智能关联、全息溯源等维度拓展。江苏警官学院刑事科学技术系是江苏省刑事技术专业人才培养的摇篮,系教师第一党支部作为刑事科学技术专业建设主力军,扛起了刑技卓越人才培养的大旗,锚定公安机关新质战斗力形成的需求,深化“教学研练战”一体化人才培养模式改革,构建“师资数字素养进阶—课程内容体系重构—数智资源动态更新—学生培养精准画像”的四维驱动机制,通过系统推进教育教学数智转型,实现刑技人才卓越培养的目标,为服务新时代公安实战需求提供了有力支撑。

二、创新举措

(一)组建人工智能师资团队拔高卓越人才培养起点

瞄准公安大数据领域大语言模型应用、深度识别技术的发展前景,刑事科学技术专业持续引进人工智能领域博士研究生,组建“专业+人工智能”教学科研团队,同时依托虚拟教研室中10所公安政法类院校的137名专业教师,常态化开展“人工智能赋能刑事技术教学革新研讨”“智能时代刑事技术课程体系优化策略”等主题教研活动,持续提升教师人工智能教学实践水平与创新能力。

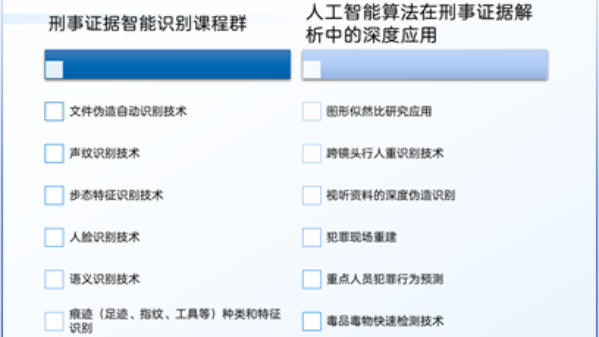

(二)重构智能+课程体系助推卓越人才培养高度

专业全力构建“人工智能+刑事科学技术”跨学科课程体系。联合开设如“AI赋能刑事证据智能识别课程”“人工智能算法在刑事证据解析中的深度应用”等系列前沿课程,为应对复杂多变的刑事侦查挑战打下坚实基础。

图1 卓越工程师培养智能+课程体系

(三)构建资源多维矩阵创设数智教学环境

1.专业数字教学平台建设

借助泛雅教学平台构建刑事科学技术全专业的数字化课程体系,完善专业核心课程的思政-知识-能力图谱,涵盖人工智能技术知识点关联逻辑、刑事技术业务流程架构、技术业务融合节点等关键要素,助力学生构建系统完备、条理清晰的知识体系,提升学习效率与知识整合运用能力。

图2 刑事科学技术思政-知识-能力图谱体系和部分数字资源

2.数字校本教材的动态迭代

专业储备16位数字人丰富的教学资源,搭建专业的校本数字教材库,加快各课程数字化教学转型进度;同时,利用数字教材中知识点更新的灵活性,及时替换和新增数字素材,形成动态更新和模块嵌入式的专业教材体系。

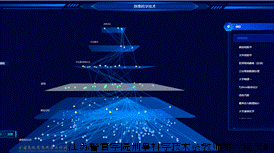

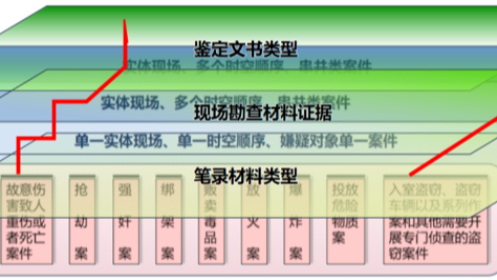

3.教学案例库的LLM伺服

利用自主研发LLM训练模型将案例库升级为教学伺服式案例库,通过真实案例训练,仿真案件类型、案件复杂程度、案件证据类型,智能组建和拓展案例素材,引导学生掌握案件的关键要素,并记录形成学生自我提升的轨迹线,便于教师进行客观的过程评价。

图3 基于LLM的伺服式案例库的设计

(四)创新人工智能教学应用的融合路径

1.创设了拔尖人才弹性培养路径

在二年级遴选5%有创新潜力的学生,通过专业知识图谱的课程网络体系,采用理论课线上跟听,实践教学环节全程跟进,配备AI和真人同步助教的学习方式,打破课程壁垒,按照知识脉络以高效的自我管理模式完成专业学习,提高学习效率。

2.设计线上PBL教学模式拓展学生自主学习能力

利用数字平台的任务引擎,学生可以借助各种资源开展自我拓展训练,并提交自主学习的新知识点。教师则通过评估反馈,将高质量的知识拓展整合进课程教材和图谱,为后续学生提供可复制并进阶的资源。

3.实践教学体系的人工智能融合

刑事科学技术专业与人工智能头部企业合作,构建联合育人机制,设立专项基金支持教学资源更新和学生创新。校企合作开发26项虚拟仿真实验,学生在模拟复杂案件中整合多种技术,完成现场重建、线索挖掘和流程推演,实现高效成果转化;专业将多模态软件融入课程教学,引导学生运用人工智能解决刑事技术问题。同时,联合企业与实战部门打造协同实践高地,引入尖端资源,为学生参与科研开辟通道,输送创新成果至实战一线。

图4 智能犯罪勘查实训基地教学

三、主要成效

近年来,系教师第一党支部发挥战斗堡垒作用,带领党员教师共同努力,在教学上,开展8项智慧校园教学数字化建设、10项校级数字化教学改革,获批1门教育部虚拟仿真一流课程、1个国家级虚拟教研室,建设15门在线课程,并与4家头部企业和13地市公安局刑事科学研究所协同创新育人。不仅提升了学生的专业技能和实战能力,还推动了传统刑事科学技术与大数据、人工智能等前沿技术的深度融合,为公安事业的高质量发展贡献了重要力量。

科研上,党员师生团队申报的“人工智能框架下的法庭毒理学”获批省级科研团队,实现全省食药环案件技术服务全覆盖。以大语言模型和自动识别技术为核心,整合多种技术,协同研发ChatClue智能系统,为全省公安系统提供快速语义取证技术支撑。校企共同研发的《“觅弹寻迹”智能化勘验系统》获公安部科技强警技术革新二等奖并全省推广。毕业生数字化工具应用达标率为98%,研发的智能串并案系统已协助破获跨省案件230余起,验证了数智化转型对江苏公安教育高质量发展的赋能效应。

社会服务上,在全省建设了13个特色课程教学基地,特邀27名实战专家,构建的“炼锻淬磨”四段啮合式教学法入选教育厅产教融合典型案例。党员师生团队创设的“未成年人社区微警校”入选江苏省社区教育品牌服务建设项目,为2000多人次未成年人开展人工智能鉴伪教育,取得良好社会效益。

刑事科学技术系教师第一党支部将持续以虚拟教研室等成果为基础,推广人工智能与教学创新融合的卓越工程师人才培养示范效应,引领一流专业建设服务地方经济社会发展。