1946年,国民党公开撕毁停战协定和政治决议,向我解放区发动疯狂进攻。11月,胡宗南调集重兵,准备袭击延安。党中央机关开始疏散物资、坚壁粮食,准备转移。其间,为保证文献档案的绝对安全,党中央成立了我党第一个材料保管委员会,其职责是征集、接收中共中央和中央军委的重要档案资料并负责转移。此后,这批珍贵的中央档案历经三次大的转移,历时2年零5个月,行程1500余公里,途经三省20余县市,最终平安运抵北平。

第一次转移(延安→刘家曲):分类处置与隐蔽运输

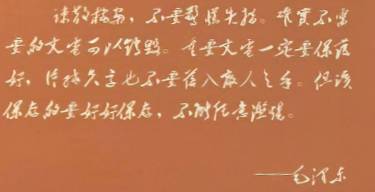

自1937党中央进驻延安后,党政军群各机关在这里形成了大量档案,其中包括中央会议记录、领导人手稿、数万份干部档案等秘密文件。1946年3月,党中央发出有关处理和保存密件的指示,指出:目前“环境比较困难险恶”,各种秘密文件“不需保留者”“均应加以焚毁,以免遗失”;“万一必须保存者,应妥善保管”“养成保守机密的习惯”。据此,有的机要单位一次性烧毁事务性电报13355件,有的单位烧毁了10余箱文件档案。毛泽东知道后,派人到中央组织部等单位检查疏散转移档案情况并指示:“疏散档案,不要惊慌失措,确实不需要的文电可以烧毁,重要文电一定要保护好,片纸只字也不要落入敌人之手。但该保存的要好好保存,不能任意滥烧。”提出了分类处理文件的要求和“去芜存菁”的工作理念。

毛泽东关于疏散转移档案的指示

按照这一工作理念,材料保管委员会牵头开展了档案分类工作,核心涉密档案要求由专人携带,其余的可选择疏散埋藏,这是当时从延安向外地转移档案的一种临时应急措施。如中央秘书处先后疏散埋藏了两批档案:运到陕北保安县安条岭(中共西北局农场)16箱,后为防落入敌手全部销毁;运到陕北清涧县十家源子13箱,后被我军秘密抢救出重要档案5箱,销毁其余8箱次要档案。

1947年3月,材料保管委员会负责人曾三一行武装护送“重要且机密”的中央档案近百箱离开延安,东渡黄河,向晋绥解放区转移。其间,为确保核心秘密在动态转移中始终可控,最为重要的秘密档案都“指定专人妥善携带,不允许随便放在车子或牲口上”,其他档案则雇用牲口驮运。路上,为躲避国民党飞机的不断轰炸,运送队伍夜间行军,白天隐蔽休息。材料保管委员会成员、时任中组部档案科科长的徐迈曾回忆说:我们这些护送队员都将煤油和手榴弹带在身上,做好了随时焚毁档案、与材料共存亡的准备。经过一个多月的艰苦跋涉,1947年4月初,曾三带领队伍将档案完整无损地运抵山西兴县刘家曲。

第二次转移(刘家曲→西柏坡):制度细化与全程武装

中央档案到达刘家曲后,按照中央领导的要求,材料保管委员会对档案进行了科学分类,并跟随中央机关向华北集中的大势,启动了中央档案向河北西柏坡的转移工作。

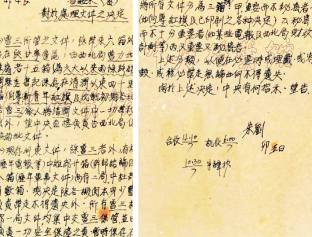

1947年4月5日,刘少奇、朱德联名发出的《关于处理文件向中央的报告》中指出:“已令曾三将所有文件分为三类:甲、重要而不秘密者(如《向导》《红旗》及印刷之各种规定);乙、秘密而不十分重要者(如某些电报及西北局计划等);丙、又重要又秘密者。”报告还强调,上述分类的目的是“以便在必要时或埋藏或销毁,或务必带走,无论如何不得遗失”。这个意见很快得到中央同意。根据这一指示,中办秘书处制定了《关于按重要性与机密性处理文件的规定》,将中央档案分为四类。

朱德、刘少奇关于处理文件向中央的报告

甲类:极重要极机密的文件,如中央会议记录、决定、指示,中央领导人手稿等。这类材料为数不多,是所有档案中最重要的部分,指定专人管理和携带,危急时需重点保护。

乙类:次重要的机密文件,包括各地、各部门报送中央的调查材料以及我党与共产国际、民主党派往来的材料、党的历史材料、党的组织情况材料等。这部分材料比较多,也需要重点保护。

丙类:不重要的机密文件,包括事务性报告、信件、经贸账目、过期的情况报告等。这类材料清理出来单独装箱,危急时随时销毁。

丁类:重要的公开文件,包括中共中央和各党、政、军、群机关的宣言、传单、标语口号、布告、条例等。

各单位根据这一规定将档案分类鉴别,销毁了一批事务性文件,中央档案随之减为64箱,其中甲类19.5箱,乙类24.5箱,丙类5.5箱,丁类14.5箱,并编制了《材料保管委员会材料目录》,送中央审批。

1948年4月,中央档案的第二次大转移启动,为了便于携带和运输,装档案材料的木箱子全部改为铁皮箱子,箱体编号并标记密级,哪些是重点保护的、哪些是可以临时处理的都在箱号上暗示出来。档案箱全部由牲口驮运,一个毛驴驮两个箱子,全程避免使用易暴露的车辆。转移路线基本选择解放区内的安全通道,沿途设兵站保障后勤,并由贺龙部正规军分段护送,五台山险段由晋察冀军区接应,5月上旬到达河北西柏坡。至此,第二次转移档案的任务顺利完成。此次转移中,制度化分类与军事化押运的结合,标志着档案保密工作正从经验化向专业化演进,从“应急应对”转向了“规范管理”。

第三次转移(西柏坡→北京):系统管理与技术升级

中央档案到达西柏坡后,考虑到新中国成立后档案事业的发展需要,中央有关部门制定和健全了相关管理制度,先后制定了《中央秘书处材料工作细则》《关于中央各部委处理机密文件的制度》《中央办公厅关于承办和收发电报及归档程序》《机要工作暂行条例》等规章制度,明确了文件收发、借阅、销毁流程,提出“保管与利用并重”原则,并在原来分类的基础上,将各类档案按党务、军事、经济等门类细分,编制详细目录,实现“一目一管理”,做到了周恩来指示的“合乎保密的绝对要求”。

1949年3月,党的七届二中全会顺利召开,全国解放指日可待,中央机关开始了向北平的搬迁工作,所有档案材料也将随中央机关迁往北平。中办秘书处和机要处为这次搬迁档案材料进行了更加扎实的准备。杨尚昆统一指挥,专门派了两辆卡车运送档案。文件全部装箱,资料书报刊物一包一捆进行登记,分乘不同车辆,由秘书处全体人员随车守护。1949年3月23日档案离开西柏坡,第一天驻涿州,第二天便抵达了北平香山“劳动大学”(中央机关代号)。此次转移不仅完成了档案的物理搬迁,更构建了现代档案管理的雏形,这批中央档案和上海的“中央文库”档案一起,成为中央档案馆保管的革命历史档案的基础和主体,更为新中国成立后的保密管理体系奠定了基础。

三次大转移:保密工作的经典战役

中央档案三次大转移中的保密工作,是中国共产党在极端环境下对历史负责、对革命忠诚的生动写照。从陕北窑洞到北平城楼,档案的安全迁徙不仅守护了党的记忆,更锤炼出一套适应战争与和平双重需求的保密方法论。如从“甲类文件专人护送”到现代密级划分,分级管理体现了信息分类的核心逻辑;从关于处理和保存密件的指示到《机要工作暂行条例》,制度先行策略凸显了规则在保密中的基石作用;从铁皮箱防潮到卡车运输,技术手段始终服务于安全保密需求;毛泽东、周恩来等领导人身先士卒的革命精神,更是树立了“保密即纪律”的典范。

这段历史启示我们:保密工作绝非权宜之计,而是维系政权安全、文化传承的战略手段,其精神内核在数字化时代的今天仍熠熠生辉。

来源:《保密工作》杂志